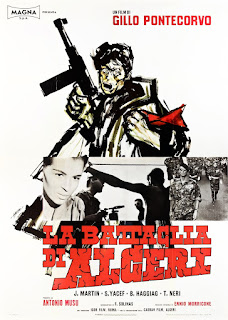

La bataille d'Alger (v.o. : La battaglia di Algeri) (9/10)

À la renaissance d’un cinéma protestataire, en Europe, des artisans comme Gillo Pontecorvo (Ogro [1979], Kapò [1960]) et Costa-Gavras (Z [1969], Missing [1982], État de siège [1970], L’aveu [1970]) ont su réinsuffler un peu de vie tant dans la fiction que dans le documentaire. On n’a pas à regarder plus loin que ce qui s’est fait ici au Canada pour en voir les répercussions (Les ordres [1974], Kanehsatake : 270 Years of Resistance [1993]). C’est pourquoi on comprend que bien que le colonialisme soit en large part terminé, tant qu’il y aura des guerres, des interventions militaires musclées, des insurrections, des révolutions, ce genre de film demeurera essentiel. Ainsi, l’héritage de La bataille d’Alger (1966) réaffirme aussi la force et l’importance l’art comme document d’archives et comme outil de reconstruction pour un pays. Voilà pourquoi le message commençant le générique est aujourd’hui si puissant : « La première grande production Algérienne ». Oui, il y a un « A » majuscule.

La bataille d’Alger rend compte des évènements qui ont mené l’Algérie à obtenir son indépendance de la France en 1962. Ces protestations étaient finies depuis 3 ans, au tournage de ce film, pourtant jusqu’en 2004 en France, le film fut censuré. Cela démontre à quel point le film avec son réalisme frappa fort et juste dans la plaie en soulevant les revers d’un passé colonialiste que la France préférait ignorer. C’est en empruntant du néoréalisme italien, particulièrement de la trilogie sur la Seconde Guerre mondiale de Roberto Rossellini (Roma città aperta [1945], Paisà [1946], Germania anno zero [1948]) que Gillo Pontecorvo signe un tel tour de force. Si c’était par obligation chez Rossellini, faute de moyens, ici comme dans la nouvelle vague française, c’est par choix, il peut mieux émuler l’aspect des reportages de guerre. Et, donc faire d’un film de fiction un quasi documentaire de la situation algérienne. Notamment, il utilise le noir et blanc, il engage des acteurs amateurs, il fait apparaitre les dates à l’écran, nous fait entendre des communiqués des autorités et de l’armée, il use de sa caméra de manière pseudo-intuitive. C’est à dire, qu’il réussit à nous faire croire qu’il zoome, qu’il pointe celle-ci de façon spontanée. Évidemment, en véritable maitre tout est planifié, pour autant l’illusion fonctionne à merveille.

Sur le fond aussi le film est totalement maitrisé, malgré sa voix politique forte, Pontecorvo ne joue pas dans le terrain de Sartre ou de Camus. Que ce soit lorsqu’il montre une scènes de torture, des actes terrorismes perpétrés dans des discothèques ou des adolescents tuer des gendarmes à bout pourtant. Pontecorvo ne ménage ni la France ni le FLN, il fictionnalise, mais ne romance pas, il ne reflète pas une image dorée ni à camp ni à l’autre et nous rappelle qu’il est pro-algérien et non pro-guerre. La figure la plus emblématique de toute cette ambigüité morale est sans doute le commandant à la tête des « paratroopers », le colonel Mathieu. Joué admirablement par Jean Martin, il représente le français ordinaire, désintéressé de politique, qui fait son boulot froidement et qui sous-estimant l’unité arabe dans la Casbah, souhaite garder le « statuquo ante bellum ». Sa présence dans le film est d’autant plus étonnante que Pontecorvo, au sein de tout ce chaos, passe un temps notable à le bâtir en tant que personnage en le présentant honnête, brave, même humaniste.

Et donc, pour ces raisons, au-delà, de sa contribution politique, La bataille d’Alger demeure un incontournable du cinéma pour ses pures qualités artistiques.

|

| Image tirée du film |

|

| Véritable image |

Lexique

FLN: Front de libération nationale

Casbah: Vieille ville d'Alger, Bastion du FLN durant la guerre pour l'indépendance de l'Algérie

Commentaires

Publier un commentaire