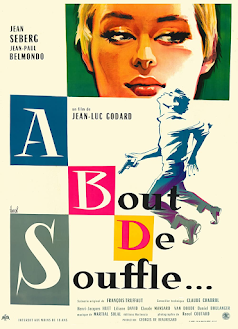

À bout de souffle

|France - 1960|

|Crime - Romance|

|90 minutes - Noir et blanc - v.o. : Français et Anglais|

|Réalisateur: Jean-Luc Godard|

La trame narrative du film est si peu conventionnelle qu’il ne convient pas de la résumer. Il suffit de dire que le film met en scène deux jeunes adultes dans la vingtaine, Michel Poiccard (Jean-Paul Belmondo) et Patricia Franchini (Jean Seberg) dont l’un d’eux, Michel Poiccard est aux prises avec la police. La chasse à l’homme semble prendre une place plus secondaire, Michel Poiccard recroise la route de Patricia, une Américaine qui vend le New York Herald Tribune sur les Champs-Élysées et avec qui il a eu quelques semaines auparavant une aventure.

Scène mythique de Patricia (Jean Seberg) et Michel (Jean-Paul Belmondo) marchant sur les Champs-Élysés

Le film tourné en un seul mois se passe en grande partie dans une chambre d’hôtel en grande partie grâce à l'efficacité du directeur de la photographie, Raoul Coutard. À bout de souffle engendre ce qu’Antoine de Baecque dans son livre, La nouvelle vague : portrait d’une jeunesse, nomme la tendance Sagan, appelée ainsi d’après Françoise Sagan, une autrice ayant écrit le roman sur lequel est basé l’œuvre homonyme, Bonjour tristesse, qui a révélée Jean Seberg aux critiques des Cahiers du Cinéma dont Godard. Cette tendance de films un peu naïfs sur l’amour, ayant des dialogues que certains diront vides, entraina le déclin de la Nouvelle Vague. Godard exprimera à propos de À bout de souffle (citation inexacte) : « Ce film qu’on a pris pour le nouveau cinéma en réalité c’est la fin d’un cinéma. » Ce faisant, les critiques de À bout de souffle ramènent cette conception erronée selon laquelle le film n’est que forme et ambiance. Ce qui est vrai pour les films de la centaine de réalisateurs de la nouvelle vague que nous avons oubliés n’est pas exact pour les quatre ou cinq réalisateurs qui avaient du génie, je parle de Malle, de Truffaut et bien sûr de Godard. Le film de Godard cherche d’abord à véhiculer un portrait de l’état d’esprit d’une jeunesse qui jusque là avait été ignorée par le cinéma français « désuet ». Cela passe autant par leurs mœurs que par leur façon de s’exprimer, de gesticuler. Ce que la Nouvelle Vague ne savait peut-être pas en 1960, c’est que ce qui était d’actualité à l’époque l’est encore de notre temps. Le film est ainsi devenu le portrait de la jeunesse plutôt que le portrait d’une jeunesse.

À juste titre, au fil des ans, c’est surtout le Michel de Jean-Paul Belmondo avec ses lunettes fumées, sa cigarette, son chapeau qui imprime les esprits. Belmondo apporte à son personnage un air détendu qu’on qualifierait, de nos jours, de « coolitude », un nihilisme assumé, une spontanéité attrayante, un humour désarmant autant pour nous que pour Patricia malgré sa misogynie apparente, il fascine aussi le public, par ses tics nerveux (se frotter les lèvres), par son côté assurément « bad boy » à l’instar de ses idoles Américains, les personnages d’Humphrey Bogart/Marlon Brando/James Dean. D’ailleurs, c’est un plaisir pour le cinéphile de découvrir un film de cinéphile qui rejoint ses gouts.

Toutefois, je trouve beaucoup plus d’intérêt dans le personnage de Jean Seberg. Certes, c’est la « femme Nouvelle Vague » par excellence, à l’instar de la femme de sa génération, elle cherche l’émancipation des mœurs sexuelles, elle a pleine conscience de sa sexualité et de son pouvoir sur les hommes, et y voit une certaine ironie. Ce modèle emprunte à Monika (Ingmar Bergman, Harriet Andersson) ou à Et Dieu... créa la femme (Roger Vadim, Brigitte Bardot). Patricia est loin d’être aussi « sulfureuse » que les noms précédemment listés pourtant elle demeure une femme tout aussi nouvelle et provocante. De plus, elle compense par ce que je crois être un questionnement existentiel qui rend d’autant sa relation avec le personnage de Jean-Paul Belmondo plus intéressante...

Il y a une scène de dialogue dans le caméo de Jean-Pierre Melville ou celui-ci répond à une interrogation de Patricia : « Quelle est votre ambition dans la vie ? » Il répond : « Devenir immortel et puis mourir. » À l’écoute de cette question, Patricia enlève ses lunettes pour révéler ses grands yeux pensifs. La réponse du personnage de Jean-Pierre Melville fait écho à la célèbre phrase de l’Orphée de Cocteau : « La mort d’un poète doit se sacrifier pour le rendre immortel. » Plus tard, dans la chambre d’hôtel, Patricia questionne aussi Michel. En référençant Faulkner, elle lui dit (citation inexacte) : « Que choisirais-tu entre le chagrin et le néant ? » On sait que la réponse de Patricia est celle de Faulkner : le chagrin. Tout en se doutant que ce ne sera probablement pas le cas, elle espère bien que la réponse de Michel sera la même. Évidemment, en tant que nihiliste, il déclare sans hésiter : « le néant ». Qu’est-ce que voulait nous dire Patricia ? On ne l’apprendra pas. Rien n’est révélé de son destin sinon que son conflit intérieur, quel qu’il soit, demeure irrésolu. Quelquefois au cours du film, on se demande si elle ne cherche pas à imiter Michel pour voir ce que ça lui fait d’être comme lui. Elle grimace devant le miroir, grimace même devant la mort ou le chagrin si l’on voulait pousser l’allusion à Cocteau jusqu’au bout (« Cette glace est une glace et j’y vois un homme malheureux ») ou le frottement de lèvres qui termine le long-métrage, comme tant d’œuvres de la Nouvelle Vague (Les 400 coups), sur un visage humain de questionnement qui nous laisse sans réponse.

|

| Patricia se frottant les lèvres comme Michel à la fin du film |

Ce sont des personnages qui portent un regard neuf sur la jeunesse française en ne la traitant pas avec dédain ni avec une fausse conception d’innocence enfantine. Pareillement, le personnage de Belmondo qui pourtant est un gangster n’est pas antagonisé de la manière à laquelle on s’atteindrait.

Avec son talent, Godard pousse aussi de l’avant des techniques rebelles : des dialogues spontanés écrit sur le matin même par Jean-Luc Godard, des plans tournés en fauteuil roulant (faute de dolly) et surtout, les emblématiques « jump cuts ». Au lieu de couper des scènes, Godard abrège dans les scènes, il a su défier les lois du cinéma et effectuer des choses toutes simples qu’aucun avant lui n’avait tentées non seulement pour faire un excellent film, mais pour faire progresser le septième art.

Conséquemment, il n’est pas étonnant que ce film continue à inspirer les jeunes cinéastes. Mais, comme dirait Godard, c’est la jeunesse qui doit inspirer le cinéma, pas l’inverse. On ne peut pas contourner À bout de souffle, c’est un film qui bouleverse tous les codes et qui prouvait à la vieillesse, comme dans les années 1990 l’avaient une fois de plus prouvé Kevin Smith et Quentin Tarantino, qu’on peut faire des films très bons sur des moyens très modestes sans passer par l’assistanat comme à l’époque des studios. On n’avait pas vu ce type de liberté au cinéma depuis des années.

Commentaires

Publier un commentaire