Journal de Courts Métrages Expérimentaux no 1

|

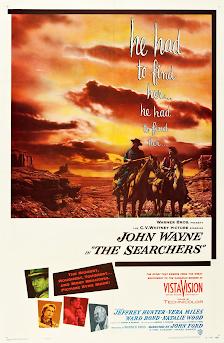

| Images provenants de Intervals (2023) |

|

Films visionnés à la cinémathèque le 15 mai

2024, dans la série Film Talks 2 Voici de courts avis sur sept des onze courts

métrages expérimentaux projetés à la cinémathèque dans le cadre de la deuxième

partie de Film Talks. Leaving and Arriving par Lynn Loo (2017) Ce

film montre le départ et l’arrivée d’un train à la gare filmé depuis

l’intérieur d’un wagon. L’arrivée et le départ partagent le même écran en deux

parties. Pour la plupart, ils sont simultanément à l’écran, mais il arrive

également que le départ soit montré indépendamment de l’arrivée et l’inverse

est également vrai. Dans ces cas, l’autre moitié de l’écran est laissé vide.

L’originalité de ce film consiste à superposer une partie de la vidéo montrant

l’arrivée et une partie de la vidéo montrant le départ au centre. Cela donne

l’impression que le train est bête à deux têtes partant dans des directions

opposées. Cela crée un décor pour le moins intéressant alors que deux paysages

vus par les fenêtres sont à la fois très semblables et très différents. On

peut voir ce film comme une réponse tardive au film des frères Lumières

intitulé L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat. C’est fascinant de

voir le progrès que l’on a fait et un évènement aussi simple peut encore être à

la source d’expérimentation en l’an 2020.

Available Light par William Raban (2016) Ce

film montre la lecture du Capital de Karl Marx en accéléré. Le

réalisateur a choisi de tourner seulement en utilisant la lumière naturelle

hivernale. Un choix excentrique qui présente une certaine complexité parce que

cela rend la lecture des pages plus longue. Mais, ce choix reste vain, car le

film joue en accéléré et que tout sentiment de difficulté ou de longueur

s’évapore. La lecture d’une page mal éclairée et celle d’une page éclairée

semble égale. D’ailleurs, il me semble un peu prétentieux de choisir de filmer

la lecture du Capital si la difficulté du sujet du livre n’a pas plus

d’impact sur le film. Par exemple, on aurait aimé voir le lecteur faire des

retours en arrière à d’autres pages, faire des annotations, surligner des

passages. Rien de tout ça n’arrive dans le film et c’est selon moi un potentiel

manqué. Pour ces raisons, le film ne semble pas présenter un grand intérêt.

Strontium

par Malcolm Le Grice (2021) Avec

ce film, le réalisateur a pris le parti de superposer à des images de voyages

d’autres images moins reconnaissables en ne gardant sur ces dernières que des

teintes de bleu et d’orange. Le résultat de cette expérience confère au film

une certaine force, il en ressort une anxiété apocalyptique peut-être même

nostalgique à voir les premières images si douces être recouvertes et

obscurcies par ces teintes de couleurs. Le sentiment d’anxiété ne peut être

qu’exacerbé par la bande-son. Produite avec les bruits fracassants d’une chute

d’eau sur des rochers, elle sait être à la fois doucement nostalgique et

terrifiante lorsqu’elle évoque les retombées radioactives d’une explosion

atomique. Cette dernière interprétation semble être confirmée par le titre de

l’œuvre. Intervals

par Simon Payne (2023) Des

bandes de couleurs primaires à opacité variables se croisent à différents

angles pour former des formes, des motifs, des apparences de mouvement. Ce film

est envoutant. Il semble impossible de distinguer la fin d’un mouvement fini et

le début d’un autre, car chaque image se dissout dans la précédente. Ainsi les

mouvements des bandes couleur se fondent l’un dans l’autre au lieu de se

terminer. Il est facile en regardant ce film de penser aux films de Norman

McLaren, par exemple, Lignes horizontales et Lignes verticales.

Si maintenant, faire ce type de film peut avoir l’air aisé, voire programmable

par ordinateur, il n’en demeure pas moins qu’une fois de plus il est prouvé

qu’on peut soutenir l’attention d’un public simplement en jouant avec les

couleurs, et les tempos. A State of Grace par John Smith (2019) Grâce

à sa narration et à son montage, ce film parvient à construire une histoire

toute simple à partir d’images que nous avons tous vues du moment que nous

avons lu les consignes de sécurités dans un avion. En interprétant, ces images

différemment, en les juxtaposant dans un ordre judicieux, le metteur en scène

parvient à faire rire et réfléchir sur l’anxiété. Les instructions de sécurité

d’un avion, nous les avons lues, et nous les avons entendues de la bouche du

pilote. Elles nous sont familières, mais pas pour le narrateur qui prend

l’avion pour la première fois. Avec ce film, le metteur en scène arrive à

démontrer l’importance du montage et la narration au cinéma. Au passage, il

prouve également que le cinéma expérimental peut faire rire.

Animal Studies par Guy Sherwin (1998-2023) Comme

l’indique le titre, cette série de films porte sur les animaux. Ceux-ci

tiennent le rôle principal par le fait qu’aucun scénario ou indication

biologique ou taxonomique n’est donné à leurs sujets. La caméra se contente de

filmer leurs mouvements aléatoires et la matière du film se trouve là. Elle est

ensuite quelque peu modifiée. Certains oiseaux semblent danser avec leur ombre.

Les lucioles semblent tracer des lignes de lumière sur un arrière-plan étoilé.

Les araignées semblent accomplir un rituel. Bref, avec les animaux le cinéaste

crée de la poésie. Les films deviennent ainsi bien plus que la simple étude

envisager par le titre. The

Oblique par Jayne Parker (2018)

Des

plans de magnolias sur une bande-son composée avec un violon. Les plans de

magnolias et ceux avec le violon sont en alternance les uns avec les autres.

Mais, même lorsque le violon n’est pas à l’écran, on continue à entendre sa

musique rendant les jolies fleurs de magnolia encore plus émouvantes. Difficile

de dire si les magnolias sont l’illustration de la musique jouée par le violon

ou si le violon est la voix des magnolias. Mais, dans tous les cas, autant de

beauté ne peut pas réellement laisser le spectateur indifférent. |

Commentaires

Publier un commentaire