Le mal n'existe pas (v.o.: Aku wa sonzai shinai)

|Japon - 2023|

Le titre de ce nouveau film de

Ryusuke Hamaguchi suggère une thèse plus ambitieuse que ceux de ses deux films

précédents. Ce titre porte un jugement plus absolu que le film qui lui est

aussi subtil et complexe que l’ont été Conduis mon char et Contes du hasard.

Avec Le mal n’existe pas,

Hamaguchi quitte les énormes villes du Japon pour établir son récit dans un

village de 6000 habitants : là où une compagnie artistique essaie d’établir un

site de « gampling » (une sorte camping de luxe) en ignorant les enjeux écologiques

préoccupant la population.

Si le film semble en premier

lieu opposer David (le village) et Goliath (la compagnie de gampling), jusqu’à

la scène où les représentants (Takahashi et Mayuzumi) de la compagnie

rencontrent les villageois pour entendre leurs commentaires concernant le

projet, Hamaguchi retourne les cartes en nous montrant le point de vue de ses

représentants. Tout au long de la rencontre qui intervient au milieu du film,

malgré les bons points apportés par les villageois, Hamaguchi fidèle à lui-même

nous fait sentir la sincérité et l’impuissance des représentants. Le film n’en

devient pas impartial, mais la sympathie qui s’instaure pour les représentants

marque la teneur du film.

Durant un scène de

vidéoconférence avec le consultant écologique qui semble miroiter celle de la

rencontre avec les villageois, on comprend tant par le dispositif de l’écran

distançant le consultant et les représentants et par les points soulevés par

ses mêmes représentants qui rapportent les propos des villageois que

l’éloignement entre le haut de la chaine de la compagnie et les exécutants est

plus grand que l’éloignement dont dispose ces représentants avec les

villageois. On apprend ainsi à les considérer non comme des agents du mal qui

apporteraient le désordre dans le village, mais comme des personnes autonomes

disposants de leurs propres avis qui pourtant ne seront pas plus écoutés par

leurs patrons que la population.

Dans une scène typique

d’Hamaguchi, se déroulant dans une voiture, on voit Takashi et Mayuzumi, qui

auparavant faisaient un bloc monolithique contre la population, avoir des

doutes sur leurs vocations professionnelles. Les deux expriment la déception

d’avoir été engagé formellement dans une compagnie artistique pour servir de

défouloirs aux villageois dans un projet aussi ouvertement commercial que celui

du « gampling ». Cette scène se ponctue de façon magistrale sur une discussion

sur leurs parcours amoureux respectifs. Hamaguchi fait partie des rares

réalisateurs à ajouter, sans jamais en réduire la teneur dramatique et la

complexité, des conversations où les personnages discutent de choses n’ayant

aucun lien de près ou de loin avec les évènements narratifs principaux du film.

Chez lui, les scènes de repas ne sont pas écourtées. Les monologues, lors de la

consultation avec le village, ne le sont pas non plus même lorsqu’ils

proviennent de personnages n’apparaissant à nul autre moment dans le film. On

se souvient que les dialogues qui étaient en langage des signes dans Conduis

mon char étaient même apparus sans sous-titres à l’écran pour que les gestes

soient le centre de l’attention du spectateur. Tout ça, aide Hamaguchi à créer

des personnages d’une authenticité qui rivalise avec ceux de Rivette, de Pialat

et de Rohmer.

La nature, particularité de ce

film qui se situe en dehors des centres urbains communs dans les autres films

de Hamaguchi, est filmée dans sa splendeur, mais jamais dans la recherche de

l’iconographie facile ou de la sentimentalité. Le mont Fudji, lorsqu’il

apparait c’est caché derrière les arbres au tournant d’une rue exactement comme

toutes les autres montagnes dans le film et jamais comme sur les cartes

postales. La présence de la forêt est le plus souvent reliée aux activités

manuelles de l’homme à tout faire. Elle est ainsi très liée aux besoins du

village quant à ses ressources comme l’eau ou le wasabi. Sinon, elle est

montrée d’un regard précis et descriptif. Les arbres sont identifiés lorsque Takumi,

l’homme à tout faire, les montres à sa fille, Hana. Les plans de débuts et de

fins doivent aussi être vus dans cette optique du regard porté plutôt que comme

plans indépendants. La nature n’est pas toujours synonyme de beauté non plus,

la carcasse de faon (tué par balle) est également révélatrice des troubles et

des drames à subvenir dans le village.

La fin du film, peut-être la plus ambiguë chez

Hamaguchi à ce jour, renvoie au titre. Est-ce que la bonne foi des deux

représentants est suffisante pour dire que le mal n’existe pas ? Ou est-ce que

le mal est indépendant des intentions ? Les représentants ont l’impression que

le projet de « gampling » peut être adapté ou que du moins eux

peuvent s’adapter et se reconstruire en tant que membre de cette population.

Les évènements suivant la disparition de Hana semblent pointer vers l’inverse.

Les interprétations multiples sont possibles, mais cette disparition symbolise

peut-être que quelque chose serait perdu si la société acceptait le projet qui

tente de les exploiter ou les représentants qui tentent de s’y intégrer. Le

meurtre que Takumi commet semble néanmoins pointer dans cette direction-là : à

ses yeux, son acte de barbarie n’est que son moyen de défendre sa famille et sa

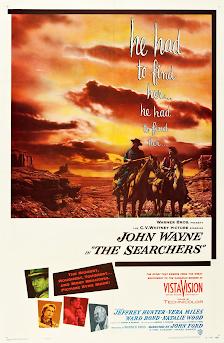

communauté. À ce titre, il rappelle Ethan (John Wayne) dans The Searchers. Ce

n’est surement pas totalement anodin, s’il transporte ensuite sa fille

exactement comme John Wayne transportait Natalie Woods dans le film de John

Ford. Et considérant l’admiration que Ryusuke Hamaguchi voue à John Ford, cette

possibilité semble plausible.

Peu importe comment on

interprète la fin, qu’elle divise ou non, ce qui est certain c’est qu’elle

transforme ce film pour lui donner des allures de fables écologiques et sa

puissance en est ainsi décuplée. L’intervention des métaphores a déjà été vue

chez Hamaguchi, mais jamais de façon aussi percutante que dans ce nouveau film.

Pour cette raison, Hamaguchi reste pertinent, il continue de surprendre et de

se réinventer.

Commentaires

Publier un commentaire